| 監修者 | |

| 株式会社400F オンラインアドバイザー 松井 大輔 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / CFP® / 証券外務員一種 この専門家にチャットでお金の相談をする(チャット相談は無料診断後に可能です) |

「貯金300万円」という金額が多いのか少ないのかは、年代や年収、世帯構成によって変わってきます。貯金の保有割合のデータを見てみると、単身世帯も二人以上世帯も30~50代の場合、貯金300万円は平均または多い傾向にありますが、60代以上になると貯金300万は少なくなります。

効率よくお金を貯めるには、先取り貯金などのテクニックや、お金を貯めやすい時期を知っておくことが大切です。貯金割合の詳しいデータや、自分に合う貯金や投資の方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 単身世帯の場合は貯金300万円は多いほう、二人以上世帯の場合はやや少ないほうにあてはまる。年収が上がるほど貯金300万円の割合が増えるが、年収300~500万円の場合、貯金300万円は平均的な額。

- 病気・けが・失職などの万一のときや、結婚・教育・介護など今後発生しうるライフイベントに備え、十分な貯金額を備えておくことが大切。

- お金を貯める目的を明確にし、目的にあわせて預金・資産運用などをうまく活用しながら資産形成に取り組むことで、安心できる将来に繋がる

注記:当サイトを経由したお申し込みがあった場合、当社は提携する各企業から報酬の支払いを受けることがあります。提携や報酬の支払いの有無が、当サイト内での評価に影響を与えることのないようにしています。

貯金300万円は多い? 年代・世帯別で比較

貯金300万円は、一般的に見て貯金額が多いほうなのでしょうか。年代別・年収別・世帯別に統計データを見ていきましょう。

年代別・貯金300万円の割合

金融広報中央委員会の調査によると、貯金300万円台の人の年代別の割合は以下のとおりです。

.png)

参照:家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会

参照:家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会

年代が上がるにつれ、貯金額が300万円を超える人が増加する傾向です。

単身世帯の場合、50代までは貯金300万円未満が半数以上を占めており、貯金300万円は多いほうだとわかります。60代では、貯金300万円が平均的な位置です。70代になると、貯金400万円以上の割合が逆転し多数派になるため、貯金300万円はどちらかといえば少ないほうといえるでしょう。

2人以上世帯の場合、40代までは貯金300万円未満の割合が半数以上を占めているため、貯金300万円は多いほうと判断できます。50代では、貯金300万円は平均的な位置です。60代以降では貯金400万円以上の割合が6割近い数値となり、貯金300万円は少ないほうになっています。

年収別・貯金300万円の割合

金融広報中央委員会の調査より、貯金300万円台の人の年収別の割合は以下のとおりです。

.png)

参照:家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会

参照:家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会

年収が高い層ほど、貯金300万円を超える人の割合も多くなる傾向です。単身世帯も2人以上世帯も、年収300~500万円の層がボーダーラインで、この層にとって貯金300万円は平均的な貯金額だとわかります。

一方、貯金300万円は、年収300万円未満の層にとっては多いほう、年収500万円以上の層にとっては少ないほうに位置するといえるでしょう。

単身世帯の貯金300万円の割合

単身世帯全体では、貯金300万円の割合はどのくらいなのか見てみましょう。金融広報中央委員会の調査より、単身世帯の金融資産保有額の分布は以下のとおりです。

参照:家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会

単身世帯においては、金融資産300万円未満が59.3%と半数以上を占めています。そのうち36.0%は金融資産非保有の層です。

このことから、単身世帯全体では、貯金300万円は貯金額が多いほうだと判断できます。

2人以上世帯の貯金300万円の割合

2人以上世帯全体では、貯金300万円の割合はどのくらいなのでしょうか。金融広報中央委員会の調査より、2人以上世帯の金融資産保有額の分布は以下のとおりです。

参照:家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会

2人以上世帯においては、金融資産保有額300万円以上が51.1%と半数以上を占めています。一方、金融資産保有額300万円未満は45%と少数派です。

2人以上世帯全体では、貯金300万円はやや少ないほうに当てはまるといえます。

オカネコの家計レベル診断

✓家族構成×居住エリアが同じ世帯と比較

✓あなたの家計をA~Eランクで診断

✓簡易ライフプラン表も作成できる

\簡単3分!世帯年収・貯金額・金融資産を診断/

貯金がないとどういうリスクがある?

貯金額が300万円を超えている方もそうでない方も、できるかぎり貯金を増やしておくに越したことはありません。なぜなら人生のさまざまな場面で、貯金が必要になるときがやってくるからです。

例えば以下の費用は、十分な貯金がなければ対応が難しくなります。

病気やケガになった際の医療費・入院費など

今は健康でも、突然病気やケガに見舞われるリスクは誰にでもあります。貯金がないと、病気やケガで医療費・入院費が必要になったときに、頭を抱えることになるでしょう。

日本には、1か月の医療費が上限額を超えた場合に、超過分の金額を払い戻してもらえる「高額療養費制度」があります。これは非常に心強い制度ですが、それでも一定額までは自己負担しなければなりませんし、払い戻しされるまでは超過分の金額も自分で支払わなければなりません。

また、長期入院となった際に収入が途絶えるリスクもあります。特に、自営業の方は会社員の方と違い、傷病休暇や傷病手当金などの生活保障がないため、しばらく仕事ができなくても対応できるくらいの貯金を用意したほうがよいでしょう。

病気やケガをすると、痛みや治療に対するストレスから、心身に負担がかかることが予想されます。そのようなときに経済的な不安まで抱えるのは避けたいもの。

健康なうちに貯金を始めて、十分なお金が貯まるまでは保険で備えるなど対策を取りましょう。

監修者

監修者不測の事態に備えた保険においては、公的保険制度のみでは不足する部分を民間保険で考えましょう。身近な病気・ケガの治療費の備えは医療保険、特定の病気など、長引く治療費の備えは特定疾病保険、働けなくなってしまった際の収入を補填する備えは、就業不能保険といった保険があります。

職場が倒産や解雇、離職時の生活費

先行きの見えない今の時代、大企業であっても将来は何が起こるかわかりません。勤務先が倒産したり、業績不振による解雇が行われたりするリスクもゼロではないでしょう。

また、結婚や出産といったライフステージの変化、今後のキャリアプランなど、さまざまな理由から転職を視野に入れることがあるかもしれません。

そこで、現在の仕事を離職する場合に備えて、当面の生活費を貯金しておきましょう。目安として、現在の生活費の6か月分があれば安心できます。

ちなみに離職後にもらえる「失業給付」は、待期や給付制限により、自己都合退職の場合は支給開始まで2~3か月の間があくため要注意です。給付日数も限られており、短いケースでは90日分しかもらえないので、落ち着いて次の仕事を探すためにも貯金をおすすめします。

結婚、出産、住宅購入などの費用

結婚、出産、住宅購入などの費用は、必要になるタイミングから月々の貯金額を逆算して、計画的に貯め始めましょう。

まず結婚費用について考えてみます。「ゼクシィ 結婚トレンド調査2023(※1)」によると、挙式、披露宴・ウエディングパーティーのカップルの自己負担額は平均1,537,000円です。この金額を用意するには、結婚式の3年前から貯め始める場合でも、月4万円ずつ貯金する必要があります。

次に、出産費用はどうでしょうか。自治体の補助や妊婦健診の回数と内容、分娩方法などによって前後しますが、妊婦健診に約7万円、出産時の入院・分娩に約50万円(※2)の費用がかかるのが平均的です。ここから出産一時金42万円を差し引くと、妊娠・出産にかかる自己負担額は、少なくとも15万円ほどになると思われます。

最後に住宅購入費用です。住宅金融支援機構の調査によると、エリア別の住宅所要資金は以下のとおりです。

| 住宅購入資金の平均 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| エリア | 注文住宅 | 土地付き注文住宅 | 建売住宅 | マンション | 中古戸建 | 中古マンション |

| 全国 | 3,863万円 | 4,903万円 | 3,603万円 | 5,245万円 | 2,536万円 | 3,037万円 |

| 首都圏 | 4,195万円 | 5,680万円 | 4,199万円 | 5,801万円 | 3,172万円 | 3,379万円 |

| 近畿圏 | 4,142万円 | 5,265万円 | 3,721万円 | 5,343万円 | 2,485万円 | 2,809万円 |

| 東海圏 | 3,897万円 | 4,811万円 | 3,055万円 | 4,732万円 | 2,268万円 | 2,309万円 |

| その他 | 3,625万円 | 4,299万円 | 2,873万円 | 4,352万円 | 2,025万円 | 2,416万円 |

全国平均を見ると、比較的費用の安い中古戸建でも約2,500万円がかかります。住宅購入費用をフルローンするのは、審査に通らない可能性が高く、月々の返済負担も大きくなるため、あまりおすすめできません。

総額のうち2割を頭金として準備するとして、最低でも500万円以上の貯金がなければ、住宅購入は難しいでしょう。

参照※1:ゼクシィ 結婚トレンド調査2023 P12

参照※2:公益社団法人 国民健康保険中央会 出産費用の全国平均値、中央値(平成28年度)P1

家族や両親の介護費用

人生100年時代といわれるようになった現代においては、親の介護が発生する可能性も考えて備える必要があります。その他、重い病気やケガにより、家族が要介護状態になることもあるかもしれません。

生命保険文化センターの調査(※)によると、場所別介護費用の月額平均は以下のとおりです。

- 在宅介護 … 48,000円

- 施設介護 … 122,000円

また、同調査では、介護期間の平均は5年1か月となっています。

介護期間中は、仕事の勤務時間を短くしたり、必要に応じて休みを取ったりして収入が減少しやすいため、まったく貯金がない状態では不安があると言わざるを得ません。

※参照:公益財団法人 生命保険文化センター 介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?

老後の生活資金

2019年に公表された金融庁の報告書がもととなり、「老後2,000万円問題」が取り沙汰されるようになりました。老後の生活において月5万円の不足が発生する場合、30年間で2,000万円ほどの貯金取り崩しが必要になるという話です。

では、老後資金2,000万円を貯めるには、毎月いくら貯金すればいいのでしょうか。以下は、現在の年齢から逆算し、老後資金2,000万円を貯めるために必要な月々の貯金額を割り出した表です。

| 老後資金2,000万円を貯めるために必要な月々の貯金額 | ||

|---|---|---|

| 現在の年齢 | 65歳までの残り期間 | 月々の貯金額(※) |

| 20歳 | 45年(540か月) | 37,000円 |

| 25歳 | 40年(480か月) | 42,000円 |

| 30歳 | 35年(420か月) | 48,000円 |

| 35歳 | 30年(360か月) | 56,000円 |

| 40歳 | 25年(300か月) | 67,000円 |

| 45歳 | 20年(240か月) | 83,000円 |

| 50歳 | 15年(180か月) | 111,000円 |

現在の年齢が若いほど、月々の貯金額が少なくすみます。老後の生活資金は、できるだけ早いうちから貯め始めるのがおすすめです。

「オカネコ」では、無料チャットで”ライフプランニング”の相談が可能です。簡単な家計診断をしてコメント欄にお金の悩みを記入すると、FPなどのお金のプロからメッセージが届きます。各家庭にあわせた将来への備え方などを無料で相談できますので、ぜひお気軽に試してみてください。

300万円貯金するための5つのコツ

300万円を貯金するのは、想像以上に大変です。毎月3万円ずつ貯金しても、8年4か月がかかります。

途中で挫折しないよう、貯金のコツを押さえておくことが大切です。300万円貯金したい方は、以下のコツを意識してみてください。

家計の収支を把握して見直す

まずは家計収支を把握し、削れそうな支出項目はどんどん削減していくことが大切ですが、おすすめは固定費の見直しです。

食費など変動費の節約は毎日の努力が必要ですが、固定費は一度見直してしまえば翌月以降も節約効果が続きます。まずは手軽に見直せる通信費やサブスクなど、使い過ぎている固定費はないか確認してみましょう。

固定費の見直しの一例

- 保険を見直し、不要な保険は解約する

- 格安SIMのスマートフォンに乗り換える

- ネット回線やWiFiをご自身の使用状況に合わせ最適化する

- 定期購入品やサブスクリプションサービスを必要なものだけに絞る

家計簿アプリ「マネーフォワードME」はクレカ連携やレシート撮影で支出管理が可能!

お金を貯めやすい時期を知る

ライフステージによって、お金を貯めやすい時期とそうでない時期があります。出費のかさむ時期に貯金をするのは難しいので、お金を貯めやすい時期は意識的に高いペースで貯金を進めることが大切です。

人生において、お金を貯めやすい時期は3回あります。1回目は、社会人として自立したときです。社会人1年目は収入が少なくあまり余裕はないかもしれませんが、2年目、3年目と昇給するに連れて、経済的なゆとりが生まれやすくなります。

一方で生活コストは、結婚し家庭を持つまではそれほどかかりません。独身時代はつい趣味や遊びにお金を使ってしまいがちですが、貯金の難易度が低いこの時期こそ、将来に向けて貯金の習慣を身につける絶好の機会です。毎月一定額を貯金にまわし、コツコツとお金を貯めていくことをおすすめします。

2回目のお金を貯めやすい時期は、子どもが生まれ、大学進学する前までの期間です。子育てには何かとお金がかかります。しかし、現在は子育て支援制度や教育無償化が進められていることもあり、うまくやりくりすれば公立の学校なら高校卒業までは極端に出費がかさむことはありません。児童手当は使わずに貯金にまわすなど、できる範囲での貯金を心がけましょう。

人生最後のお金を貯めるチャンスは、子どもが独立したあとにやってきます。子ども関連の出費がなくなり、定年退職を迎えるまでは家計に余裕ができるので、この時期にしっかりと老後資金を蓄えておくのが理想です。

将来何にいくら必要か、貯金がどの時期にどれくらいできるか、貯金を切り崩すような時期はあるのかなど、漠然とした不安をお持ちの方も多いと思います。

そういった不安を解消されたい方は、ライフプランシミュレーションを実施してみることをおすすめします。お金を貯めやすい時期が把握でき、その上でご自身に合った効果的・効率的な貯め方を見つけることが大切です。

ライフプランニングをする

お金を貯めやすい時期や、自身にあった資産形成方法を知るためには、ライフプランニングがおすすめです。

ライフプランニングとは、将来起こりうるライフイベントや理想とする生き方・価値観を踏まえ、それに必要なお金を書き出した生活設計のことです。長い人生の中で起こりうるライフイベントとそのタイミング、必要なお金などが一目でわかります。

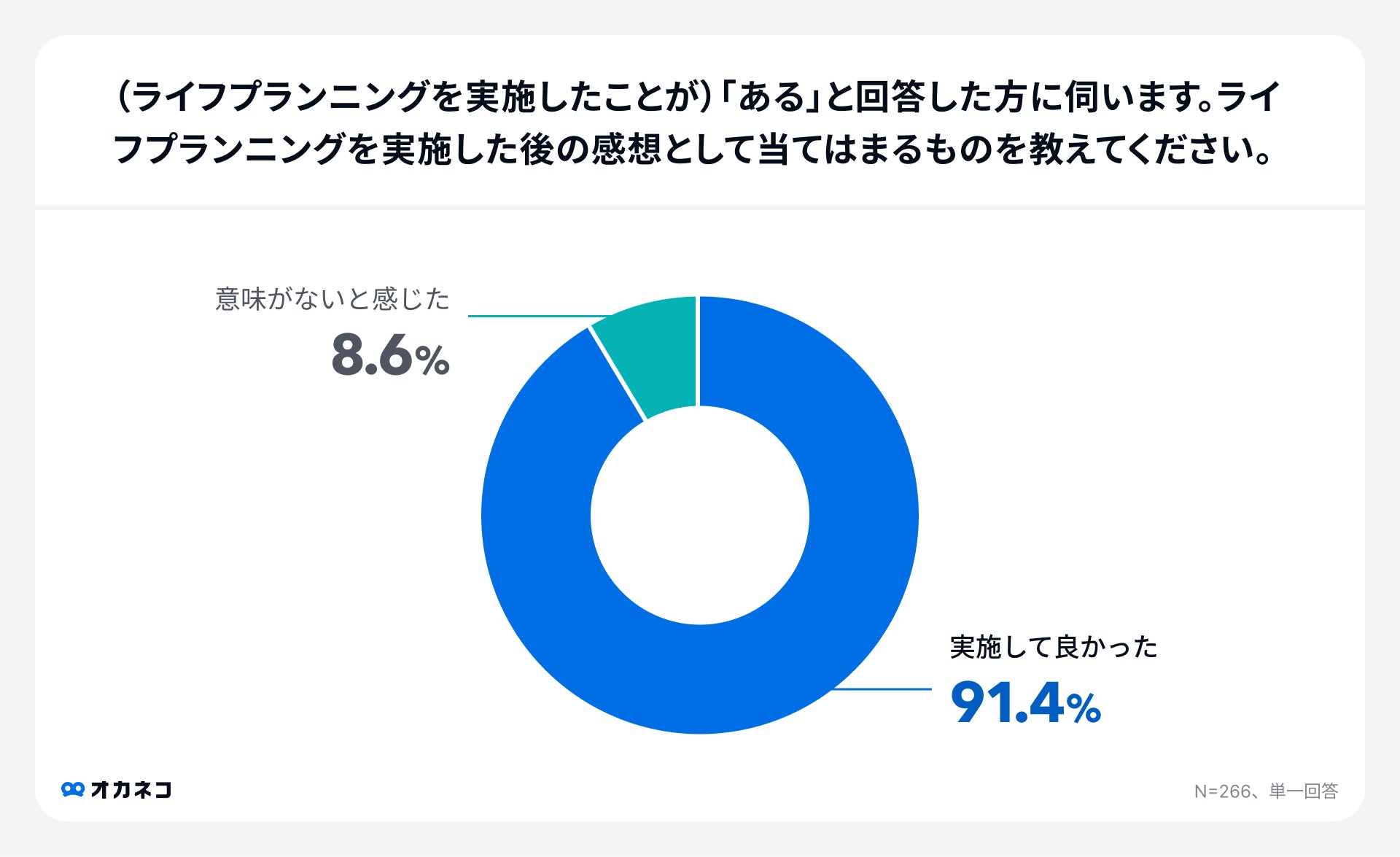

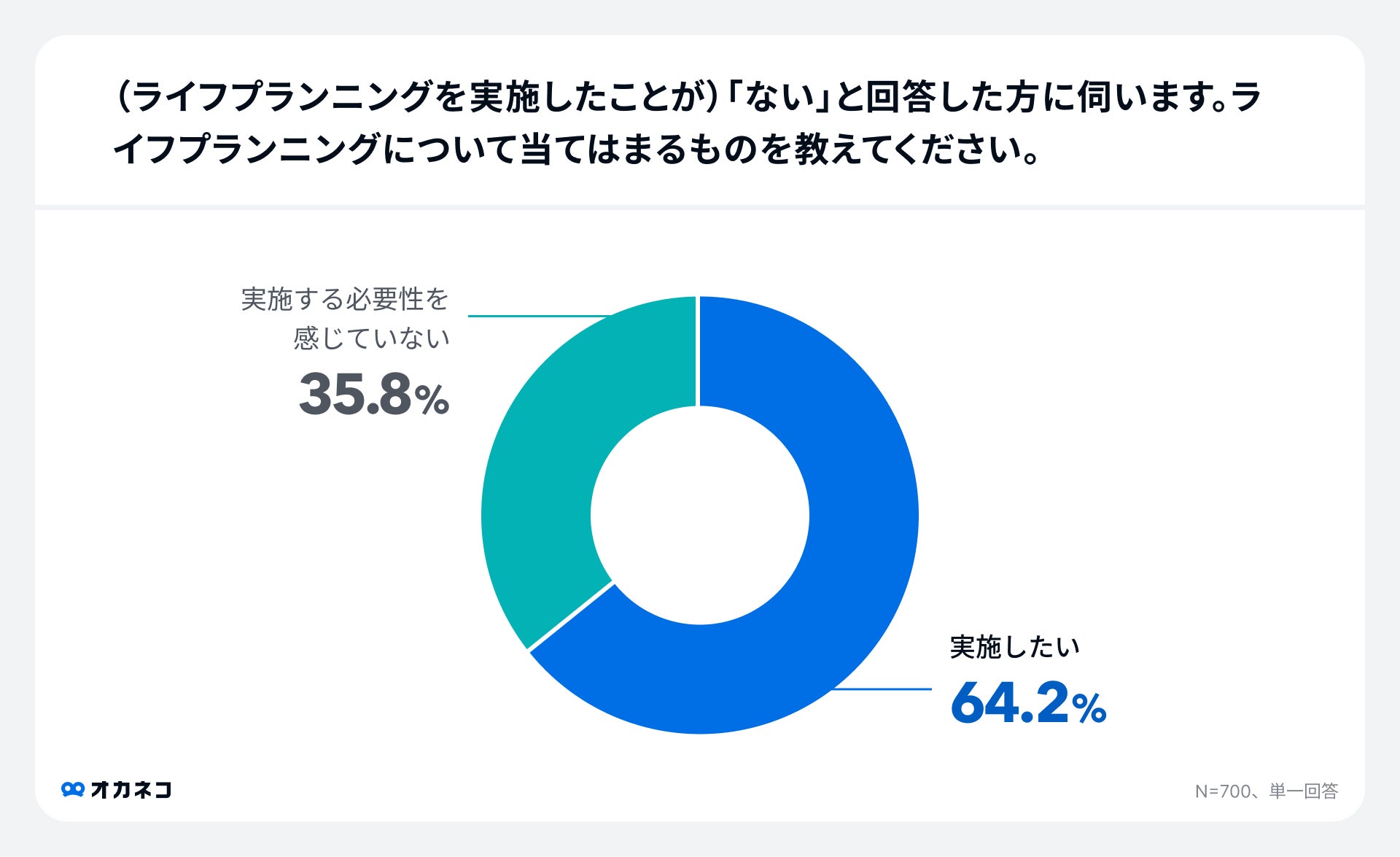

オカネコが2024年4月に実施した調査によると、ライフプランニングを実施したことがある方は平均約3割で、世帯年収が高い層ほどライフプランニングの実施割合が高い傾向にあることがわかりました。

ライフプランニングを実施した方は、約9割の方が実施して良かったと回答。

一方で、実施していない理由として約4割は必要性を感じていない、約6割は実施したいと思っているが、相談方法がわからない等の理由で実施ができていないということがわかりました。

日本FP協会のHPでは、ライフプランニング表が作成できるツールが公開されています。しかし、FPなどお金の専門家に依頼すれば、より詳細かつリアルなライフプランニング表を作成してもらえるうえ、現状の課題や目的に合った解決策も提案してくれるでしょう。

「オカネコ」では、簡単な家計診断をしたあとコメント欄に「ライフプランニングをしたい」と記入すると、お金のプロからメッセージが届きます。そのままチャットで無料相談ができますので、ぜひお気軽に試してみてください。

お金を貯める目的を明確にする

「なんとなく300万円貯めたい」という気持ちでは、途中で挫折してしまうかもしれません。ライフプランニングから見えてきた貯金の目標や目的をより具体的にし、モチベーションを保ちながら貯金をしていきましょう。

- 住宅購入の頭金にするため、5年後までに300万円を貯める

- 子どもの大学進学費用にするため、15年後までに300万円を貯める

- 定年退職後に旅行を楽しむため、60歳までに300万円を貯める

明確な目的があれば、日常生活のなかでつい無駄遣いをしそうになったときに「貯金のために支出を控えよう」と踏み止まれます。また、せっかく貯めたお金を目的外のことに使ってしまうことも防げるはずです。

貯金する目的を明確にするための方法として、お金の使い道を「短期・中期・長期」に分けましょう。「短期」は日常生活費など普段使うお金。「中期」は結婚・住宅・教育など将来使うお金。「長期」は老後資金など当面使う予定のないお金です。何年後にどのくらいの資金が必要になるかを把握しておくことが大切です。

先取り貯金を心がける

貯金上手な人の多くが実践している「先取り貯金」をご存じでしょうか。先取り貯金とは、収入が入ったタイミングで、先に貯金を完了させるテクニックです。貯金にまわしたお金はもともとなかったものとして生活すれば、貯金が苦手な方でも着実にお金を貯められます。

先取り貯金を行う際は、生活費の引き落とし口座とは別に、貯金専用の口座を開設するのがポイント。生活費と貯金を分けて管理すれば、うっかり貯金を使い込んでしまうのを防げます。

また、手動で貯金専用口座に入金するのではなく、銀行の自動振込機能などを活用して、自動的にお金が貯まる仕組みを作りましょう。 銀行預金のほかにも、財形貯蓄や貯蓄型保険、積立定期預金など決まった日に一定額を積み立てる方法は、先取り貯金を自然に実践できるので貯金が苦手な方におすすめです。

NISAやiDeCoなどの資産運用を検討する

超低金利時代の今、銀行預金にお金を預けていても、もらえる利息はほんのわずかです。少しでも早く300万円を貯めたい方は、資産運用でお金に働いてもらうことも検討しましょう。

投資にはリスクがつきものなので損をする可能性もありますが、長期間の積立投資で時間の分散を行えば、リスクを小さく抑えながら運用が可能です。

以下に、「毎月の積立額」「想定利回り」「積立期間」を入力すると、どのくらい資産が増えるのかシミュレーションができるので、ぜひ試してみてください。

これから資産運用を始める方は、NISAやiDeCoといった税制優遇制度をうまく活用しましょう。

NISAとは

NISAは決められた年間非課税枠内の投資であれば、得られた利益が非課税になる税制優遇制度です。

2024年より新NISA制度が始まり、非課税保有期間は無期限化かつ年間非課税枠が大幅に拡大され、よりメリットの大きい資産形成手段となりました。

旧NISA制度では、一般NISAとつみたてNISAが年単位の選択性で、両者の併用ができませんでしたが、新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの併用が可能です。

毎月の長期の積立投資は「つみたて投資枠」で、株主優待や配当目当ての株式投資や一括投資は「成長投資枠」で、などとうまく使い分けられると、新NISAのメリットを最大限享受できるでしょう。

なお、2023年までのNISA・つみたてNISAの買付・積立投資は2023年で終了となりましたが、2024年以降の新NISA制度とは別枠で非課税保有枠が継続されます。

NISAを活用するには、金融機関でNISA口座の開設が必要です。楽天証券やSBI証券などのネット証券なら、オンライン上で簡単に口座開設手続きができ、商品の種類が多いのでおすすめです。

- SBI証券

-

- 総合口座開設数No.1

- 商品ラインナップも充実

- 国内株&米国株の取引手数料無料

- 楽天証券

-

- 楽天ユーザーにおすすめ

- 楽天ポイントが貯まる&使える

- 日経テレコン(楽天証券版)が無料で利用できる

iDeCoとは

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資産形成を目的とした私的年金制度で、自分で毎月の掛金金額と商品を決めて運用を行います。iDeCoもNISAと同じく、運用益に税金がかからない点がメリットです。

そのほかiDeCoには、掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の軽減につながるというメリットもあります。さらに年金の受取時も、公的年金等控除または退職所得控除の対象となり、課税負担を軽減できます。iDeCoを活用すれば、掛金拠出時・運用中・受取時の3つのタイミングにおいて税制優遇の恩恵を受けられるのです。

注意点として、iDeCoはNISAと違い、好きなタイミングでの解約ができません。iDeCoに拠出した資産は原則60歳になるまで引き出せないため、老後資金以外の用途に充てる予定のお金を運用するには不向きです。

SBI証券のiDeCo

- 2023年iDeCo新規加入者数No.1※

- ネット証券内でもトップクラスの運用商品数

- ツール・ロボアド・サポート体制も充実

楽天証券のiDeCo

- 楽天経済圏を利用している人におすすめ

- 楽天インデックスシリーズが購入できる

※2023年5月SBI証券調べより。参照:SBI証券|SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金) が選ばれる3つの理由

金利の高い銀行を選ぶ

効率よく貯蓄をするためには、金利の高い銀行を選ぶことも大切です。特に、一般的なメガバンクや都市銀行よりも、ネット銀行のほうが金利は高めに設定されています。たとえば、ネット銀行の一例とその金利は、次のとおりです。

なお、一部のネット銀行で高金利を実現するためには、一定額以上の預け入れが必要だったり、給与受取口座に指定する必要があったり、さまざまな条件が定められている場合があります。

一方、特定の銀行やコンビニのATMなら回数制限無しで手数料が無料になる、取引回数に応じて優遇措置が受けられるなど、ネット銀行ならではのメリットがあります。

ネット銀行の特徴と金利をよく調べたうえで、なるべく高金利の銀行で口座を開設することを心がけましょう。

まとめ

先行きの見えない今、将来の不安を抱える方は少なくありません。貯金300万円を超えていてもいなくても、「なんとなく心配」「今後を考えるとモヤモヤする」という方はいらっしゃいます。

将来の不安を解消するには貯金も大切ですが、それ以上に現状を把握し、ライフプランを立てる取り組みが効果的です。人生の課題やその解決方法が明確になるので、軽やかな気持ちで人生を楽しめるようになりますよ。

お金に関する疑問や不安のある方、ライフプランを作成してみたい方は、ぜひ一度当サイトの「オカネコ」をお試しください。

オカネコは、FPなどお金のプロに無料かつ匿名でチャット相談できるサービス。チャット形式なので自分のタイミングで相談することができ、わざわざ外出する必要もありません。ぜひ気軽に利用してみてくださいね!

オカネコの家計レベル診断

✓家族構成×居住エリアが同じ世帯と比較

✓あなたの家計をA~Eランクで診断

✓簡易ライフプラン表も作成できる

\簡単3分!世帯年収・貯金額・金融資産を診断/